First written: 24-05-09

Uploaded: 25-03-12

Last modified: 25-03-08

봄을 맞아 산에 가면 다양한 애벌레들과 마주치게 된다. 그 중 집 뒷산에 많은 녀석은 앞다리셋뒷다리셋애벌레다. 가운데 몸통에는 다리가 없고 머리와 꼬리에만 왼쪽 오른쪽 세 개씩 다리가 있어 그렇게 이름 붙였다.

앞다리셋뒷다리셋애벌레는 종종 어울리지 않는 장소에서 발견된다. 이를테면 등산로의 나무 기둥 같은 곳이 그렇다. 등산로 나무 기둥은 등산로 펜스fence를 지지해주기 위해 설치되어 있다. 올라봤자 아무 소득 없는 이 기둥에 의도적으로 기어오른 것인지, 나무에서 떨어진 것인지, 실을 가지고 허공에서 그네를 타다가 날아온 것인지는 알 수 없지만, 산을 오르다 보면 심심찮게 나무 기둥 위에 오른 앞다리셋뒷다리셋애벌레를 만나게 된다.

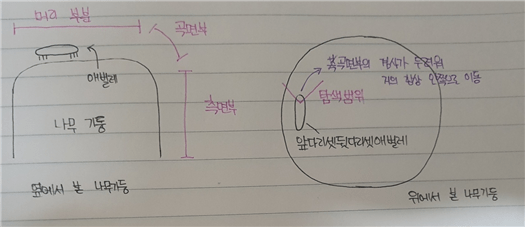

나무와 인공물의 경계에 선 이 기둥은 그러나 앞다리셋뒷다리셋애벌레에게는 가혹한 형벌의 장이라고 해도 모자람이 없다. 이 기둥의 생김새를 보자. 머리 부분은 둥글고 평평하며, 가장자리는 곡면으로 깎여 있다. 곡면은 머리 부분과 90도를 이룰 때까지 가파르게 휘어진 뒤 땅속까지 직각으로 떨어지는 측면부에 닿아 있다.

애벌레와 나무 기둥

애벌레와 나무 기둥

앞다리셋뒷다리셋애벌레가 일반 벌레처럼 많은 다리로 한 걸음 한 걸음 차분하게 걷는 애벌레라면 나무 기둥을 형벌이라고 칭할 일도 없다. 그러나 앞다리셋뒷다리셋애벌레는 앞으로 가기 위해 택한 방식이 색다르다. 우선 뒷다리를 들고 허리를 뒤집힌 U자 모양으로 구부린다. 그리고 뒷다리가 거의 앞다리 직전까지 왔을 때 뒷다리를 땅에 댄다. 뒷다리를 지지대 삼아 앞다리를 떼고 앞다리와 머리로 전방을 탐색한다. 뒷다리를 기준점으로 약 90도 정도의 범위를 탐색하다가 마땅한 지점이라는 생각이 들면 그대로 앞다리를 내딛어 허리를 펴고 자세를 잡는다.

문제는 앞다리셋뒷다리셋애벌레가 땅을 향해 가파르게 굽어진 곡면부에 앞다리를 잘 대지 못한다는 것이다. 이 애벌레가 안전을 파악하는 방식은 지붕에 거꾸로 매달려 태연하게 방을 가로지르는 개미들보다는 중력을 두려워하는 인간에 더 가깝다. 이들은 한 번 나무 기둥의 머리 부분에 올라서면 곡면부를 쉽사리 통과하지 못한다. 따라서 다시 내려가는 길을 찾지 못하고 머리 부분 가장자리를 맴돈다.

얼마 전 뒷산에 올랐을 때 연달아 있는 두 개의 나무 기둥 머리에 각각 한 마리의 앞다리셋뒷다리셋애벌레가 올라와 있었다. 녀석들은 출구를 찾고자 나무 기둥 머리 부분 가장자리를 맴돌았지만, 가장자리에서 허공을 탐색할 때마다 굴곡진 곡면부에 앞발 디디기를 무서워했다. 왼쪽 나무 기둥에 올라있던 노란 애벌레는 한 번 나무 기둥 곡면부를 통과했지만 중력이 향하는 곳으로 몇 걸음 더 가지 못하고 다시 나무 기둥에 올라섰다. 오른쪽 나무 기둥에 있던 녀석은 10분 동안 단 한 번도 곡면부에 발을 디디지 못했다.

안타까운 마음이 들었다. '얘들을 내가 땅이나 나무에 올려주어야 굶어죽지 않을 것 같은데'라는 생각이 들었다. 연달아 생각들이 찾아왔다. '그런데 얘들이 여기는 스스로 벗어날 줄 알아야 같은 일이 일어나도 나무 기둥을 벗어날 수 있지 않을까.' '하지만 얘들이 우연히 등산로 나무 기둥에 올라서는 일이 일평생 한 번은 있을 법한 일일까, 그냥 구해줘도 되지 않을까.' 생각들에 답하기엔 앞다리셋뒷다리셋애벌레에 대해 아는 것이 너무 적었다. 운동을 하러 산에 온 것이었기에 우선 내 갈 길을 갔다. 나중에 내려올 때 다시 생각하면 될 일이니까.

운동을 마치고 다시 등산로에 도착했을 때는 20-30분은 지난 뒤였다. 두 나무 기둥이 있는 곳으로 서둘렀는데, 글쎄 두 마리 모두 나무 기둥의 머리 부분에 보이지 않았다. 인적도 드문 길이고 경사가 심한 등산로도 아니어서 지친 등산객의 손에 쓸려나갔을 것 같지는 않았다. 나무 기둥의 측면부에도 애벌레들은 보이지 않았다. 나는 잠깐 그곳에 섰다가 '역시 그렇구나' 생각하고는 산을 내려왔다.

(24. 5. 9)

Copyright © 2025. moyqi. All rights reserved.